Интересно, что среднестатический рыболов знает о термине «пелагический джиг»? С некоторой долей вероятности можно предположить, что в лучшем случае только самые общие сведения. Во всяком случае, из двух десятков знакомых мне рыболовов, к которым я обратился с таким вопросом, лишь половина смогла внятно объяснить значение термина. И только трое из них несколько раз за всю свою рыболовную практику пытались применить подобную технику ловли. Так что, разговор на эту тему будет не лишним…

Пелагический джиг применяется рыболовами сравнительно редко, но при определенных условиях поклевки хищника будут только «в полводы». «Ха – скажет читатель, - таким образом можно ловить только на водоемах с заросшим дном! А на водохранилищах, изобилующих укрытиями для рыбы, лучше донной «ступеньки» проводки нет…». С таким утверждением трудно спорить, но не всегда следует опускать приманку до дна.

Почему хищная рыба ловится в полводы?

В первую очередь, стоит дать внятное определение термину «пелагический джиг». Пелагический (от греческого Πελαγικό) в вольной трактовке — обитающий в толще воды или в «открытой воде». Прежде всего, это прилагательное применяют к морским видам рыб, которые предпочитают обитать и находить пищу в толще или у поверхности воды. В наших пресноводных водоемах к таким видам можно отнести уклейку, чехонь, толстолобика, из хищников — жереха. Однако, есть определенные периоды года, когда даже сугубо донный хищник сом, предпочитает искать пищу в толще воды.

Ну, с окунем все более-менее понятно, ты рыба по своей натуре пелагический хищник, рыскающий за мальком на разной глубине. Но, судак и сом, которые по всем рыбацким понятиям должны охотиться вблизи дна, также нередко попадаются при проводке в толще воды. Причина появления типично донных хищников в верхних слоях водоема банально проста – это смещение объектов корма (малька или кормовой рыбы).

Стайки рыбешек могут находиться здесь в силу различных обстоятельств:

- в условиях резкого расслоения температуры воды (термоклин);

- при понижении уровня освещенности;

- скопления в толще воды микроорганизмов, которые служат мелкой рыбе кормовым объектом.

Самый сложный фактор, отрицательно влияющий на клев рыбы вблизи дна — это наличие термоклина (расслоения воды по показателям температуры). На закрытых водоемах (озерах или водохранилищах) наличие этого природного явления становится чуть ли не решающим в выборе рыбой мест стоянки.

Ниже типичная картинка – на экране эхолота на глубине 8 метров есть четкая черная полоса. Это и есть граница термоклина, в придонных слоях в этом случае искать активного хищника малоперспективно. А вот символы выше, на глубине около пяти метров, указывают на тот диапазон глубин, где вся рыба будет чувствовать себя более комфортно.

Стоит отметить, что присутствие течения на больших водохранилищах в некоторой степени сглаживает резкие разграничения температуры, однако большая часть объема воды, пусть и незначительно, но все-таки будет подвержена этому влиянию температуры.

Тактика пелагической ловли

Если при ловле «джигом» со дна иметь эхолот желательно, то для успешной рыбалки в толще воды этот прибор совершенно необходим. Нет «телевизора» — рыболову ничего не видно в толще воды. И у него полностью отсутствует информация о глубине, где держится рыба. Если же нет точной глубины, где в данный момент «зависает» хищник — не получиться адресная подача приманки. Тактика поиска методом «тыка» в таких ситуациях работает крайне редко. Хотя первых своих «пелагических» хищников я поймал без всякой электроники еще семнадцать лет назад…

Во второй половине августа 2006 года мы ловили окуня на Вилейском водохранилище. Водичка уже стала холодней, и окунь ушел с мелководных горок на прирусловые плато в пять – шесть метров. После нескольких часов упорного поиска, мы обнаружили полосатого разбойника на ровном плато с глубиной в шесть метров и небольшими коряжками. Средний по размеру окунь худо – бедно постукивал по приманкам, идущим вблизи дна. В принципе такая рыбалка нас устраивала, и никакого желания поискать чего-то более интересного не возникало. Окунь клевал «выходами» – то несколько поклевок подряд, то пауза в клеве минут десять – пятнадцать. Во время одной из пауз, я решил поменять сравнительно тяжелую джиг-головку на более легкий джиг по весу. Поставив вес в восемь грамм, делаю заброс. Рыба схватила приманку, не дав ей опуститься до дна. Причем, размер пойманного окуня был раза в два крупнее предыдущих. Признаюсь, что «рычажок» в голове сработал у меня не сразу, но сработал. На одном из забросов я не стал ждать, пока приманка упадет на дно, а начал проводку несколько раньше. Второй «горбач» резко хватанул приманку практически у самой лодки. После второй поклевки, мы стали усердно пробивать толщу воды и десятка полтора солидных окуней дали толчок к последующему освоению такой техники ловли.…

Одно из перспективных мест в плане освоения пелагического джига – озера Браславской группы. Еще в первые свои посещения этих водоемов в летний период, мы обратили внимание на то, что хищник здесь очень слабо реагирует на донный джиг. В следующем сезоне, кардинально изменив подход к ловле, стали набирать положительную статистику по ловле местного хищника. В первую очередь – крупного глубинного окуня. Мелкого и среднего по размеру «полосатика» можно с успехом ловить «вертушками» в прибрежной зоне, либо мелководных банках в окнах травы. А вот его более крупные собратья предпочитают добывать пищу в других местах.

Крупный «горбач», весом от полкилограмма, предпочитает держаться глубоководных плесов. В конце лета и первой половине осени, рыба держится небольшими стайками в несколько особей, а то и единичными экземплярами в диапазоне 4 – 7 метра при общей глубине в 10 – 12 метров. Именно здесь обитает и некрупная «бель» – основной кормовой объект хищника. Малек «висит» в толще воды, его стайки оккупируют толщу воды, начиная с полутора метра от дна и выше. Обнаружение «косяка» малька – основной момент при поиске крупного окуня. И в этом главным помощником рыболова будет эхолот. Именно при помощи этого прибора можно определить, в каком горизонте следует вести приманку. Вообще, главная трудность освоения техники «пелагического джига» - отсутствие контакта с дном. Постоянный контакт с донным грунтом придает рыболову уверенности в том, что приманка не покидает область, в которой может затаиваться хищник. При ловле в толще воды, сразу кажется, что контроль над приманкой потерян. И только картинка на экране эхолота, отражающая реальные перемещения подводных обитателей, дает уверенность в правильности действий. Нет «картинки» — и у рыболова отсутствует информация о глубине, где держится рыба. Нет информации - не будет и адресной подачи приманки.

Если на плесе держится малек – крупный окунь выйдет сюда на охоту. Большая часть поклевок у нас была в утренние часы. С рабочей точки, как правило, удается снимать одного – трех «горбачей». Конечно, рыбалка «трудовая», но размер окуней очень приятный.

Но, это окунь – его и зимой можно обнаружить в полводы. А что с судаком? Судак летом очень подвижен, и его нередко можно обнаружить в толще воды.

…Взяв на Минском море за утреннюю зорьку одного судачка, я уже шел к берегу. Но, все же решил по пути проверить еще одно место. Став на «точку» - участок плато с твердым дном и «пеньками», начал забросами исследовать придонные слои. На шестом или седьмом забросе, приманка не успела опуститься до дна, как последовала злая поклевка. Немного поупиравшись, зачетный судачок оказался в подсаке. Не придав значения характеру поклевки, опять начал пробивать донной ступенькой место поклевки. Через десяток забросов, последовала точно такая же поклевка – судак взял приманку точно в том горизонте, где была взята и первая рыбина. Что характерно: при общей глубине в шесть метров, судак «отметился» в двух метрах от дна. В чем дело? Термоклин? Но, ведь с утра поклевки были у дна. И при этом судак находился явно в инертном состоянии. Почему же здесь рыба «зависла» над дном? И, несмотря на кажущуюся пассивность, рыба явно реагировала на приманку. Хотя и довольно своеобразно. Следующую проводку начал в полводы, стараясь, чтобы она шла в заданном горизонте. Одна проводка, вторая, третья. На четвертой хороший удар, но подсечка оказалась пустой. На этом, как я не старался, все и закончилось. Вот после этой рыбалки, поиск ответа на поставленную задачку и пошел «по – вертикали».

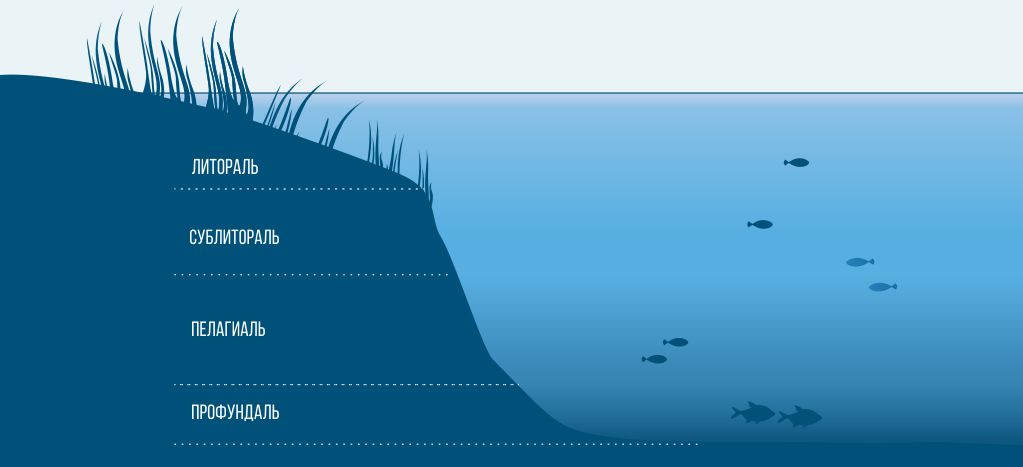

На Заславском водохранилище судак может весьма активно брать приманку в толще воды не только в период термоклина. Здесь стоит оговориться, что под понятием «толща воды» я имею в виду зону, расположенную на расстоянии один метр от дна и до двух метров до поверхности воды. Общая глубина при этом составляет четыре – шесть метров. Вот эту зону можно в дальнейшем называть пелагиаль (от греческого πέλαγος — открытое море). То есть, это участок воды, который не связан конкретно с берегом. Данная зона неоднородна и в целом захватывает те слои, на которые попадает вполне достаточно света для существования жизни. Пелагиаль – это и по большей части место обитания планктона и других микроорганизмов. Условия существования в пелагиали совсем другие: здесь хищнику уже не удается нападать на добычу из укрытия, но зато не нужно опасаться жесткой конкуренции, да и корма летом в средних слоях воды намного больше.

Заславское водохранилище – водоем достаточно сложный в плане поиска хищника, и, в особенности, судака. Характер клева клыкастого хищника здесь имеет строго очерченные рамки – основная масса поклевок бывает в вечерних сумерках, а днем рыба у дна малоактивна. И на поклевки можно рассчитывать лишь в том случае, если рыболов знает особенности поведения судака в дневное время суток. По всей вероятности, «бель» в виду каких – то природных факторов, предпочитает подниматься в более высокие слои и вяло перемещается в этом горизонте. Более – менее активный хищник также неподалеку «пасет» такие стайки, время от времени атакуя попадающуюся ему в поле зрение рыбешку. Поклевки в толще воды более уверенные и «злые». В этом горизонте реже бывают «подвисы» или неуверенные «тычки» — вместо этого рыба активно атакует приманку.

Увидев на экране эхолота характерные «дуги» висящие в полводы, можно попробовать соблазнить хищника на атаку, проводя приманку на этом горизонте. Иногда, в толще воды, экран эхолота показывает настоящий «компот» - огромные стаи плотвы или леща. Такие места также не стоит оставлять без внимания. Перемещаясь по периметру стаи, можно найти и «пастухов», которые не оставят приманку без внимания.

Техника пелагической проводки

Проводка в толще воды ориентирована на активную рыбу, которая рыщет в этом горизонте в поисках пропитания. Поэтому, в большинстве случаев, следует применять активный тип ведения приманки. В техническом плане это может выглядеть так:

- Классическая «ступенька» - обычная стандартная проводка, два – три оборота и короткая пауза. Разница только в том, что не следует ждать, когда приманка дойдет до дна. И начинать проводку за несколько секунд до падения.

- «Ступенька» с подбросом. Проводка, которую выполняют в большей степени удилищем. Даем приманке заглубиться до нужного горизонта, затем резко подаём удилище вверх, выматываем слабину и делаем паузу в несколько секунд. Такая проводка «прочесывает» больший горизонт и быстрее помогает обнаружить хищника.

- Проводка «stop and go». По своей сути та же ступенчатая проводка, но смена горизонта проводки вызывается не полной остановкой, а лишь уменьшением скорости вращения катушки. Даем заглубиться приманке и начинаем вести приманку то быстрее, то медленнее. Очень эффективной такая проводка получается с приманками типа раттлин, вращающейся или колеблющейся блеснами.

- Проводка с элементами «твичинга». Если кто-то знаком с популярной нынче у спиннингистов проводкой воблеров – «минноу», то алгоритм ведения приманки будет тот же. Более или менее резкие рывки удилищем, с короткими по времени паузами.

- Равномерная проводка. Определив горизонт, где случаются поклевки хищника, медленно проводим приманку, вращая ручку катушки. Скорость подбираем, исходя из условий ловли. Если желаемый горизонт нужен выше – быстрее, глубже – медленнее.

Вышеописанные проводки базовые, в зависимости от условий ловли их можно комбинировать либо придумывать что – то свое.

Приманки для пелагического джига

Из приманок, применяемых при пелагическом джиге, могут быть эффективными самые разные – силикон, различные блесны, раттлины, тейл - спиннеры. Из силиконовых приманок, на мой взгляд, более эффективны будут были «шумные» виброхвосты – приманки с хорошо работающей хвостовой лопастью. Они эффективно «работают» как на «ступеньке», так и просто на равномерной проводке. Причем, лучше виброхвост насаживать на джиг – головку, в которую впаян крючок со средним или коротким цевьем.

Из колеблющихся блесен, я отдаю предпочтение неоднократно проверенной в деле приманке типа «шторлек» с неширокой концевой частью. Смещенный центр тяжести блесны способствует дальнему забросу, что позволяет исследовать большую площадь водоема. Приманка хорошо работает как на равномерной, так и при рывковой проводке. Лучше у меня работали двухцветные блесны серебро + латунь с насечками в виде чешуи. На Заславском водохранилище «шторлек» не оставляют без внимания крупные щуки. А вот на Вилейском водохранилище «колебалку» такой формы нередко атакует и крупный окунь.

Вращающиеся блесны неплохо зарекомендовали при ловле крупного окуня. На глубинах в четыре – пять метров оптимальна будет приманка третьего – четвертого номера, весом 10 – 14 грамм. Благодаря тяжелому сердечнику в виде пули, блесна хорошо летит и быстро достигает заданного горизонта. У такого типа вращающихся блесен очень широкий диапазон допустимой скорости движения, при которой сохраняется безукоризненная работа лепестка.

Сегодня на пике своей популярности находятся два типа приманок – раттлины и тейл-спиннеры. И те, и другие отлично подойдут для ловли хищника в толще воды. Обе приманки обладают активной игрой, и могут применяться на самых различных глубинах. При чем, активной игра у них как при равномерной проводке, так и при падании во время паузы. Применять можно и при точечной подаче, и при поиске рыбы на обширных площадях водоема. За счет своей геометрии обладают хорошими полетными характеристиками и позволяют исследовать значительную территорию. В толще воды такие безлопастные воблеры, также хорошо выдерживают заданный горизонт, тем самым подходят для ловли в толще воды. Следует учитывать тот момент, что тонут такие приманки достаточно быстро, поэтому начинать проводку следует несколько выше относительно рабочей глубины. Главное подобрать правильный вес приманки, подходящий для глубины в месте ловли. Надо отметить, что поклевки хищника происходят не только во время таких пауз, когда приманка соблазнительно трепещет своим телом на падении в толще воды. Но, и нередко при монотонной, равномерной проводке.

Так что, техника ловли на джиг-приманки хищника на наших водохранилищах ограничивается не только донной ступенькой. Беря на вооружении мудрое изречение «Ищущий да обрящет», можно ловить рыбу и в толще воды.

Андрей Позняк